拒絕治療的女孩:糖尿病童的故事 我十五歲那年被診斷出糖尿病(insulin-dependent diabetes),必須依靠胰島素維生。那一天的情況我記得非常清楚,那是十一月的紐約,很典型的一個陰天。經過了幾個月的抗拒之後,我終於去看了醫生,母親開車載我去找家庭醫師費德包。等待的時間分秒難熬,我真想逃走,但是心裡又知道身體一定出了什麼毛病,必須面對現實。這四個月以來,我一直有糖尿病的症狀,但我將這些症狀合理化,忽視內心的恐懼,假裝一切沒事。

我十五歲那年被診斷出糖尿病(insulin-dependent diabetes),必須依靠胰島素維生。那一天的情況我記得非常清楚,那是十一月的紐約,很典型的一個陰天。經過了幾個月的抗拒之後,我終於去看了醫生,母親開車載我去找家庭醫師費德包。等待的時間分秒難熬,我真想逃走,但是心裡又知道身體一定出了什麼毛病,必須面對現實。這四個月以來,我一直有糖尿病的症狀,但我將這些症狀合理化,忽視內心的恐懼,假裝一切沒事。

1964 年十月,搭地下鐵回家的途中,我那些自欺欺人的藉口如泡沫般破滅。命運之神一定曾對著我笑,因為十月是全國糖尿病宣導防治月,地下鐵車廂內到處都是美國糖尿病協會張貼的海報。我閱讀那些文字──「如果出現以下症狀,你可能罹患糖尿病」──以及他們的忠告──「如果以下症狀出現兩個以上,請你去看醫生。」我看著看著,心想自己正是海報上所描述的病人,我再也無法漠視身體的狀況。就在那一天,我終於同意去看醫生。

費德包醫生幫我驗尿,我和母親焦慮的在旁等候。我仔細觀看他將一個大白色藥片放進尿液試管裡,在十來歲孩子的眼裡看來,驗尿過程就像巫婆在釀造東西,這東西起氣泡、顏色改變,我的命運就這樣註定了。媽媽的眼眶紅了,我內心充滿恐懼。費德包醫生打了一通電話給糖尿病專家史勒文醫生,跟他約好明天幫我看診。

史勒文醫生證實我罹患糖尿病。他取了幾小瓶血液和尿液樣本,檢驗結果一天後才會知道。第二天,醫生打電話告知父母,我的血糖為每公合三七六毫克(正常值應該在七十到一百二十毫克之間),需要每天注射胰島素。當我從學校回來時,父親在家裡等我,我知道一定出了什麼問題,因為通常我放學回家的時候他都在睡覺(他上夜班)。父親用嚴肅的口氣告訴我結果,說完後擁抱著我,我蜷曲在他懷裡哭泣。那一天痛苦的感覺至今依舊在我心裡隱隱作痛,縱使如今已度過三十年與糖尿病共伍的日子,每當我回想起這件事,依舊會紅了眼眶,那一天改變了我一輩子的命運。

第二次去和史勒文醫生討論對付糖尿病的方法時,醫生用冷靜、令人安心的口氣解釋,我並不需要住院治療,他相信我們將學會在家裡照顧糖尿病患。首先,他教母親和我如何調整飲食,看了美國糖尿病協會所制訂的可替代飲食表後,我那時懷疑自己是否還能再像正常人一樣吃喝。接著醫生送母親到候診室休息,只留下我和他繼續談話。他回答我問的所有問題,並鼓勵我繼續發問。在他的看顧之下,我練習在橘子上面注射胰島素,接著屏氣凝神地將針管插入大腿,第一次為自己注射胰島素。史勒文醫生的態度是,處理糖尿病基本上是我份內的工作,不是父母的工作。他相信,父母能做的是提供最好的協助,只是扮演顧問,而不是處理者。史勒文醫生的態度和我父母鼓勵子女自主的管教態度一致,因此他們是一拍即合的團隊。而我也是非常獨立的孩子,我讓家人知道,希望他們不要管「與糖尿病有關的任何事情」。那是我的糖尿病、我的身體、我的責任。

接受史勒文醫生治療的那段時間,他尊重我的理解力、好奇以及獨立需求,這些是我治療糖尿病期間非常重要的支持力量。儘管他已過世多年,但是我心中依舊緬懷他幫忙我的態度、熱心和智慧。他的想法影響我現在的醫療工作,且與我原生家庭的經驗結合,而在與「拒絕治療」的艾莉森及其家人工作時,更是對我助益良多。

艾莉森是一個十三歲的猶太女孩子,與父母大衛(三十九歲)及琳達(三十七歲),及七歲弟弟布萊恩同住。她最近剛出院,被診斷出罹患糖尿病,必須靠注射胰島素度日。她在舉行成年禮之前被診斷出糖尿病,成年禮是他們家非常重要的一件事。(同樣也來自猶太家庭,我在十六歲生日前六個月診斷出有糖尿病,我們原訂在我『甜密的十六歲』生日那天,舉行生日派對,這是我們家女孩子的成年禮。)艾莉森拒絕接受驗血,讓一家人十分混亂【註2】。她父母必須壓著她才能取得血液樣本。這種情形每天都要發生四次,每次她都尖聲哭叫。糖尿病為這家人帶來許多衝擊,而驗血工作也打亂了原本的正常生活。更嚴重的是,如果艾莉森繼續拒絕驗血,可能需要住院以穩定病情。大衛和琳達同時對醫院給的大量醫療訊息備感壓迫。琳達為了讓艾莉森好好療養,努力調整家庭飲食和生活模式,她堅持把心思花在這些任務上,而且不表現出自己的挫折感。相對地,大衛則將注意力集中在因糖尿病而引發的情緒層面,以致始終感到焦慮和恐懼。大衛覺得每一個決定都攸關生死,非常害怕稍一犯錯,就會危及女兒的健康。

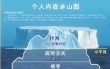

大衛最先打電話給我,他的聲音聽起來心煩意亂。談話時,我畫下初步的家族圖譜,之後諮商時會擴展這個圖譜(參閱圖7.1)。我們約第二天看診,我要求同住的家人都要報到。

第二天,他們全家都出席。大衛、琳達以及兒子布萊恩在候診室,艾莉森則顯出違抗態度,獨自坐在候診室外的走廊,雙眼下垂,雙膝緊靠胸部,兩隻手臂緊緊抱住膝蓋。因此,第一次的協談在候診室和候診室外面的走廊展開(我想,這將是個有趣的經驗)。

艾莉森動也不動,即使父母不斷懇求她進來和我只見這一次面就好,她還是拒絕。我仔細觀察他們重複發生的互動模式,這模式不只象徵目前的問題,且是整個問題延續的原因。布萊恩安靜坐著,目光茫然地盯著兒童雜誌。艾莉森在整個互動過程中,一直保持反抗的態勢。我可以感覺得出,她父母都非常生氣、無助、挫敗,艾莉森雖然也非常生氣,但也變得更有威力。

圖7.1 艾莉森的家族圖譜

1984年診斷出成人第二類型糖尿病

68 1986年死於乳癌 65

□ □

大衛1990年39 琳達

切除胞囊良性腫瘤 1977年結婚

艾莉森1994年 7布萊恩

診斷出青少年期第一類型糖尿病

我擬出若干初步假設。假設艾莉森的抵制、反抗的行為,是試圖強有力地抵禦內心潛藏的無助感和懼怕(我也曾利用憤怒逃避悲傷和無助)。她父母原是自覺非常有能力和效率的人,他們藉由投射性的認同過程,感受到女兒的無助。但面對女兒的反抗,也覺得非常無助。布萊恩可以置身事外而不需擔心有不好的後果,因為他只是一個小男孩,也沒有照顧艾莉森的責任。但是,我好奇還有誰也想放手不管這件事──是琳達?或艾莉森嗎?布萊恩對姊姊罹患糖尿病有什麼感受或幻想?其他家人是否也分擔了他未表達的反應或感受,諸如罪惡感(是大衛嗎?)或憤怒(是艾莉森嗎?)。根據多年來治療糖尿病童家庭的經驗,我發現病童的兄弟姊妹經常覺得自己被忽略,會嫉妒病童獲得的關心和照顧,或慶幸「還好不是我」,但又因罪惡感以致不敢表達這類情緒。他們內心的衝突與「倖存者的罪惡感」(survivor's guilt)相似。

我打破這家人僵持不下的局面,建議在艾莉森缺席的情況下進行諮商,因為看來沒有她參與,也還是有許多可以談的。在艾莉森聽得到的範圍內,我將她的行為合理化,我告訴她父母,艾莉森拒絕加入談話很正常。如果我十三歲,忽然得病住院,又必須忍受陌生醫生和護士不斷地詢問與檢查,我一定不會想再見到另一個治療者,就算是一位也罹患糖尿病的治療師。我事實上是透過父母來與艾莉森對話,如此可中斷彼此權力的較勁。我期待透過彼此共同罹患糖尿病的經驗,建立橋樑。我直接對艾莉森說,如果在走廊等得不耐煩,我們很歡迎她進來加入談話。

我讓艾莉森知道,我理解她的憤怒和倔強。我尊重她想用自己的方式處理我們的會面,也理解她固執的原因。(我突然想起當初因為很氣母親,也曾假裝絕食、拒絕吃晚餐。但聰明的她根本不上當,就任憑我愛吃不吃。後來,我請妹妹偷偷幫我送食物!)艾莉森沈默以對,依舊一動也不動。我尊重她的決定,平靜的說,待會兒就去看她,到時也會讓她知道家人和我談了些什麼。和這家人工作讓我很興奮,儘管與病人的第一次約談我都會有點焦慮,但是他們的問題讓我覺得似曾相識。

大衛、琳達和布萊恩進入我的診療室,對我的方式感到困惑。一如往常,我詢問他們是如何決定要和我協談──他們的答案會讓我了解這一家人是如何做決定、先前接受過什麼治療,或者他們曾試圖用什麼方法解決難題。大衛和琳達都說,他們共同決定接受家庭諮商的,因為他們對醫療團隊感到不滿意。(我質疑自己是否被卡在不同的醫療成員間?家中的權力較勁是否在助人的專業人員間重演?)他們已中斷先前醫生和心理師的治療,先前的心理師以非系統性的傳統行為醫學觀點來醫治他們。他診斷艾莉森為針頭恐懼症,試圖教艾莉森放鬆技巧及減敏感法(desensitization techniques)去克服內心的恐懼,但是卻不成功。(我直覺認為問題不在於針頭恐懼,但是我盡量不去批評同業。)大衛和琳達終止這項治療,因為覺得艾莉森的行為愈趨惡化。他們聽許多人提起我,包括我之前的個案,是一位糖尿病童的母親。他們同時聽說,我也是糖尿病患者,希望艾莉森與真正了解糖尿病的人談一談會比較自在。(有時我覺得很諷刺,我的糖尿病反而變成自己的專業招牌,雖然我寧可少一點個案,也不要有糖尿病。)

第一次諮商,大衛就聲淚俱下訴說他的挫折,以及發生在他們家的事。說的當時,琳達也哭紅了雙眼,猛點頭表示同意。我可以感覺,這是一對非常關愛孩子的父母。(我可以理解大衛的懼怕。我也到了中年,對於自己未來的健康和糖尿病的可能併發症也很焦慮。我懷疑自己是否能讓這對夫妻放心,因為有時候我都不能說服自己。)我告訴他,我了解他的害怕,也回應他的關切:「縱然覺得每一件事都很緊急,但是你和家人並不需要在一天之內做好每一件事情。學習和糖尿病奮鬥,需要一些時間。感到害怕是為人父母的必然經驗之一。」聽了這一番說法,他的心情似乎放鬆下來。布萊恩則是非常專心地聆聽。

我試圖評估這個家庭的問題及模式,以便了解他們如何達成這個痛苦的決定,也就是強制艾莉森要合作。琳達描述,不只他們對艾莉森不肯合作感到愈來愈挫折,連營養師和護理衛教師也愈來愈挫折。幾次努力都無法讓艾莉森改變態度,糖尿病診所的護理人員就像這對父母一樣,覺得無助、挫敗和生氣,他們的結論是:艾莉森是故意的,大衛和琳達必須要解決這個問題。這些醫護人員的反應無意間與家庭的情緒系統一樣。他們的建議就是:必要時,必須強迫艾莉森驗血。琳達說,儘管不同意醫護人員的說法,但是她相信,身為父母,他們別無選擇。

大衛哭著描述當他強壓著女兒驗血時,整顆心都碎了。我轉向七歲的布萊恩,問他是否也覺得全家人的心都因此而受傷,他點頭說是,並說:「大家都不快樂,且感到生氣。現在家裡常常有人哭泣、大吼大叫。」衝著「現在」這個詞,我問,在艾莉森被診斷出糖尿病前家裡的狀況,他神情嚴肅地說:「真希望能回到從前,那時我們彼此相愛,生活上有許多樂趣。我痛恨糖尿病,糖尿病毀了一切!」(我好奇在我被診斷出糖尿病時,弟弟和妹妹的感受如何。我們家是在我三十歲那年第一次原生家庭諮商時,才全家人首次一起討論我罹患糖尿病的問題。我很高興能給予布萊恩全家人一起討論糖尿病的機會,那是過去我們家及我都辦不到的事。心理治療師在治療個案的同時,似乎也醫治了自己?)

在了解目前的問題後,我照例繼續問家中進展得不錯的事情。觀察他們諮商時的互動,我覺得這個家庭有許多資源值得開發(Boszormenyi-Nagy& Krasner, 1986)。琳達說,他們是猶太中產家庭,關係親密、非常享受人生。這是他們第一次遭遇到涉及孩子的危機。她說,她喜歡井然有序的生活,大衛也很寬大仁厚,他們都用相當自由、彈性的方式扶養孩子,從來不用嚴厲或暴虐的手段處罰孩子。大衛說艾莉森和布萊恩都是好孩子,都深受老師和同學喜歡,在學校品學兼優。艾莉森比較內向(像她母親),布萊恩比較善於交際、愛說話(像他父親)。

這對夫妻都有自己的事業,也很喜歡自己的工作。琳達大學畢業,經營一家兒童服裝店。大衛是企管碩士,有一間個人工作室,擔任企業顧問,專事人力資源開發。儘管偶而吵架,但是大衛和琳達相信,他們有能力解決彼此歧見而不積怨。從他們的描述和在診療室給我的印象,基本上這是個正常的家庭。我好奇他們原生家庭中與失落和疾病相關的問題,是否影響目前處理家庭危機的方式。所以我心裡惦記著下次諮商時,要了解更多有關大衛和琳達原生家庭的事。

我問到在照顧艾莉森時,哪件事是「比較不費力氣的?」大衛提到,艾莉森對於每天注射兩次胰島素還算蠻合作的,雖然也會埋怨,但還是會讓父母幫她注射。這個訊息證實我起初的診斷,她並非是針頭恐懼症。

第一次諮商結束時,我提出一些意見,並和他們討論,同時希望留一點時間和艾莉森談談,她從頭到尾一直待在候診室外面。我概括地描述所看到的問題。艾莉森拒絕驗血,但是願意注射胰島素,因此,我並不認為她害怕打針。我相信,艾莉森非常憤怒、震驚,因此她試圖以拒絕合作的方式,來面對自己無法控制的病情。對父母說不,等於對她的糖尿病說不。我強調,我覺得他們是個健康的家庭,只是現在出現危機,我相信,我們可以一起找到更好的解決辦法。

我建議這對父母,停止強迫艾莉森驗血,甚至建議他們告訴女兒,以後再也不會壓著她驗血。他們了解罹患糖尿病會有的憤怒情緒,但是那是她自己的身體,他們會陪著她學習照顧自己的身體。(我感謝史勒文醫師,他教了我這樣的信念。)但是如果她不驗血,他們得猜測胰島素的注射劑量,她的血糖含量可能會太低或太高,也許會再度住院。我確認艾莉森知道血糖過低的症狀,她父母也很熟悉血糖過低的急救程序。為了安全起見,他們同意輪流在凌晨兩點鐘趁艾莉森熟睡時,替她驗血。

這對父母明顯放鬆了心情,但是對這個計畫的醫療安全性有點憂心。我同意,並建議找他們的小兒內分泌科醫生威爾森檢討這項計畫。(即使他們不提出這個問題,我也會徵得他們的同意與艾莉森的醫師連絡。我深信,醫療人員和病患的父母共同合作,才可能有良好的照顧。)那天稍後,這對父母和我均與威爾森醫師談過話,他也同意我的做法。我們一致認為,這個計畫先試行一星期,下次諮商時評估效果。

艾莉森從未正式加入諮商,在我們結束第一次諮商時,我回到走廊,她依舊保持緊閉、違抗的坐姿,我坐在她身邊(這不是我第一次和青少年在走廊進行諮商)。我告訴她,由她父母的描述中,我認為她是個頗聰明、有朝氣的女孩子,我問她是否聽說我也罹患糖尿病,必須靠注射胰島素過日子,她輕輕點頭,盡量試著不回應我。我問她是否想過有人了解她的憤怒和懼怕,她搖頭。我告訴她我得知自己罹患糖尿病時,心中的驚慌、難過,我深信自己一生就這樣完了。她似乎在聽,因此我繼續談論我的糖尿病,期待能和她結成盟友。

我說,我花了好長一段時間才適應糖尿病患的生活,而且發現自己依舊可以做很多事情,人生並沒有因此完蛋。我知道艾莉森必定相當憤怒,因為這一切並不是她想要的,更糟的是,糖尿病在她舉行成年禮之前發作,這勢必破壞那個特殊生日聚會的樂趣。這次她肯定地點點頭。我告訴她,同樣的事情也發生在我身上,我也是在重要的十六歲生日之前罹患糖尿病。我說,她需要時間想想如何面對糖尿病,我覺得她是一個非常倔強的女孩子,強調好的一面,倔強意味著:只要她願意,她一定可以心想事成(我心裡想,孩子啊!妳可是正在和倔強皇后談話呢!)我同時指出,她非常聰明,又痛恨待在醫院裡,因此在父母的幫助之下,一定很快學到如何照顧自己的糖尿病,這樣就不必住院,甚至不用常常看醫生和護士。我好奇這樣是否能說動她。這的確有效:儘管她依舊沈默不語,保持冷漠,但其實臉上已浮現一絲笑意。在引起她的注意後,我決定結束這段談話,於是我說,下星期只有她父母和我約診,她和我可能要幾個星期以後才能再聊。我將約診名片遞給她,萬一她有任何問題想找我,可以打電話給我。我希望賦予她可以打這電話的權利,雖然知道她不會。她將名片放進口袋,這時,她父母也到了走廊,帶著她一起回家,艾莉森從頭到尾一句話也沒說。

第二次諮商只有大衛和琳達,他們說,按著我建議的計畫做後,結果艾莉森願意自己驗血。他們變得比較冷靜,危機已經解決了,但是琳達想知道日後她和大衛要怎麼做?(我記得我父母經常爭吵,但是每當他們面對子女,就變成盟友;他們從來不貶低彼此的威嚴。我很好奇大衛和琳達之間的模式是什麼?)從起初的電話連繫和第一次的約談,我知道琳達夾在女兒的反抗和丈夫對病情的強烈焦慮之間。她有壓迫感,常常不知道要照顧哪一個人多一點,女兒還是丈夫?她也想像布萊恩一樣躲到門後,塞住耳朵。

我深入探討兩人的婚姻關係,以及他們如何處理目前的衝突。琳達覺得自己常扮黑臉,生活中有關規矩和秩序的問題,她比大衛嚴格。大衛向艾莉森「投降」,讓她很困擾。大衛承認自己的管教比較鬆,甚至因為心疼艾莉森而過度縱容她。我覺得他們的對話是一個正面的跡象;他們彼此都能坦承自己造成問題,而不羞辱或責怪對方。我好奇琳達是否嫉妒丈夫對女兒的關注與縱容(我在我的原生家庭是一個戀母情結的贏家!)因此我問他們兩人獨處的時間,以及對彼此身為父母及夫妻的互動關係的滿意度為何。兩人都沒有特別抱怨彼此,琳達說,這些年來,他們常和孩子們在一起,也有兩人單獨相處的時間。大衛也同意這說法。我的印象是:他們的婚姻關係非常鞏固。

我們同時討論到身為糖尿病青少年的父母,有何兩難之處。一方面,他們希望女兒負起照顧自己糖尿病的責任,另一方面,他們又很難袖手旁觀,眼睜睜看著她做出不健康或危險的決定,例如拒絕驗血。我了解他們的處境,和他們談了有關青少年的一些事情以及糖尿病如何使這個發展階段複雜化。我同時把一篇我寫的文稿給他們參考(Levine, 1992)。

代間的架構(Intergeneration framework)十分影響我的工作(Boszormenyi-Nagy & Krasner, 1986; Bowen, 1978; Framo, 1992)。解決了眼前的危機之後,我希望能擴展對問題情境及原生家庭的了解。我們討論到家族史,以了解他們在原生家庭中與疾病相關的問題上,學到什麼功課。我同時也修改初次與大衛講電話時所做的家族圖譜,我更清楚一些狀況。大衛是家中唯一的孩子,與母親很親。他母親十年前因乳癌過世,讓他悲慟不已,直到現在喪母之痛依舊十分強烈。(我想起自己一生中的喪親之痛,諸如依舊想念的祖母。我想起年邁的父母,以及該如何預備面對他們的死亡。)他在母親過世之後,決定與父親更加親近。他同時擔憂父親的健康,因為他父親患有成年型非胰島素依賴型糖尿病。大衛相信是自己的基因害艾莉森罹患糖尿病,因此非常內疚。(這聽起來好熟悉。多年來,我母親一直非常愧疚,覺得是她將外公的糖尿病傳給我。無論我怎麼解釋,我想直到如今,她還是認為該為我罹患糖尿病負責。)

在我們談及胰島素依賴型和非胰島素依賴型糖尿病不同的病因時,我詢問他們的健康情形。大衛說,他有高血壓,並試著注意體重和脂肪攝取量(他有一點過重),他常擔憂生活上的壓力會讓他心臟病發作。他說,他相信父親的糖尿病就是壓力引發的,因為父親的糖尿病是在母親罹患乳癌之後發作的。琳達則透露,三年前大衛曾經切除手臂上的非惡性腫瘤,因此也一直很擔心是否會復發為惡性腫瘤。大衛自己也承認這件事,因為他母親就是死於癌症。當我問到憂慮是不是他原生家庭的特質時,大衛回答,他祖父從俄羅斯移民到美國,憂慮似乎是家人的特質之一:「我的憂慮其來有自。」琳達安靜地聆聽,當我詢問她對大衛所說的有何感想時,她說,她一直不知道他背負了那麼多的痛苦。大衛似乎對她的回答感到欣慰,我們結束諮商時他評論說,他需要加倍努力地區隔自己的過往與女兒的問題,而且他覺得自己「更有掌握事情的能力」。

第三次諮商,琳達和艾莉森到場。大衛則與布萊恩待在家裡,因為布萊恩耳朵感染、發燒。我們同意錄下這次諮商,這樣缺席的家人可以聽錄音帶。我請艾莉森負責錄音,她接受我的要求。一開始,琳達就說艾莉森自己驗血,而且做得非常好。我轉向艾莉森,問她是否對自己的成就感到驕傲。(我希望艾莉森的自尊心除了經由母親的激勵外,也能因自己的上進心而得到激勵。)艾莉森緊貼著母親,小聲地說,自從第一次諮商回去之後,她就每天自己驗血。儘管她描述的驗血方法讓我退避三舍,但是我還是稱讚她的創意──她拒絕使用刺胳針式的驗血方法,只因為那種方式的嘈雜聲,她選擇自己戮破手指,後來才慢慢改用刺胳針。我說,我可沒有那麼勇敢,敢不用有聲音的刺胳針來驗血。她驕傲的露齒而笑。

我問她,父母是否告訴她和布萊恩有關上次諮商所談的內容。她搖搖頭。琳達簡述說,上次諮商我們談到父母和青少年遇到糖尿病的問題時,有多麼辛苦,以及為什麼她父親那麼憂慮。我補充道,我們也談到你的祖父母,以及他們家如何面對生病或死亡的事情。我說,我們還沒有機會談到琳達的原生家庭,我問這一次可不可以好好談一談。艾莉森笑一笑,看來很放鬆的樣子,將臉轉向她母親,彷彿在說:「該妳了。我們不必老是談論我的事。」我補充說,我們不必老是談論她和糖尿病,她點點頭表示感謝。

我請琳達說說她原生家庭的事。她說,就像艾莉森一樣,她是家中的老大,經常必須扮演幫助者的角色(我注意到艾莉森笑了一笑)。琳達有三個妹妹,她們都結婚、生子了,住在靠近她父母家的美國中西部。她的父母已經退休,住在琳達的出生地辛辛納提市。為了評估她家的病史和失落經驗,我問她家中是否曾經有人生病。她說,沒有家人生過重大的病。祖父母都還在,也住在靠近辛辛納提市的地方。她說,儘管祖父母已經八十多歲,但是身體「依舊很健朗」。我問,家人的憂慮,琳達回答,她們家的人很少會談及個人情緒,她真的不知道家人是否常憂慮。她假設,如果真的有,大概也會放在心裡沒說出來,一如她對艾莉森罹患糖尿病的反應一樣。

儘管我沒有深究大衛和琳達原生家庭的動態關係,但是很明顯的,大衛和琳達面對女兒糖尿病的反應都與他們不同的疾病與失落的經驗有關。在家族圖譜上,疾病都發生在大衛那一邊的家族。我好奇他如何看待這個現象,因此決定透過錄音帶對他說話,我直接表示,希望談一談他和琳達的原生家庭不同的地方。(我知道艾莉森和布萊恩也在聆聽這卷錄音帶,我必須使用他們聽得懂的語言。)我想,藉由比較二人的原生家庭,大衛可能更加憂慮自己那邊的家族,造成今天這個家庭所有的健康問題。我說,我不認為這是必然的,但是他和琳達面對疾病和苦難的確有不同的處理方式。大衛不像琳達,他親身經歷過因疾病導致的失落及家人生病之苦,因此對疾病有高度的敏感性。(我看一看艾莉森,她正在專心聆聽,並確定錄音帶仍在錄音中。)

我繼續說,他擔憂心愛的人的健康狀態是很自然的事。他的關切是透過憂慮和懼怕,相對地,琳達身為長女,常常是透過做家事,負責照顧家人來表達關心。艾莉森看一看她母親,然後笑一笑。琳達對家人的關切乃是透過任務取向和照顧。我對他們的不同之處給予正面評價。當諮商結束時,我們都向大衛和布萊恩道別,然後關掉錄音機。

第四次諮商,他們全家都到。我將焦點放在與艾莉森病情無關的問題上:我問布萊恩的感受。我想藉此強調,並不是家人每一次生病都是與糖尿病相關。布萊恩戲劇性地描述他耳朵感染的情形,但也因為耳朵阻塞,所以他不必聽艾莉森「霸佔」電話和朋友聊天的話題。艾莉森對著布萊恩扮鬼臉(此刻,一切看來都正常。我記得,當時我妹妹和弟弟也一直抱怨我霸佔電話。)我問大衛和布萊恩是否聽過錄影帶,得知他們聽了之後,大衛和琳達談了更多有關他們原生家庭的事。

大衛還說,艾莉森繼續自己驗血,且懂得更多有關糖尿病的知識。艾莉森驕傲地描述她在課堂上報告糖尿病的表現。我問,班上同學的反應如何,她說,每一個人都很好奇她怎麼為自己打針,他們覺得她的驗血器真的「很酷」。只有一個男生調侃她「是吸毒者、會從打針和驗血感染愛滋病」,但是其餘的同學都罵那個男生,這個男生就道歉了。(我很高興艾莉森獲得同學的支持,我記得我的朋友也很支持我。這將不會是艾莉森第一次面對別人的懼怕、揶揄,或誤解她的病。她可以選擇大方面對,變成很好的糖尿病老師;或者感到羞愧,不願意讓別人知道她罹患糖尿病。我很高興,她就像我一樣,選擇大方面對,讓自己成為糖尿病的「老師」。)我說,聽起來她成功教導了全班了解糖尿病,因為只有一個男生不了解。

布萊恩也支持姊姊,他說,那個男生可惡極了,別和他做朋友。我同意布萊恩的話並說道,有時小孩子外在表現很可惡,事實上內心卻是非常害怕或不舒服。我問他,他害怕時,是否也曾表現得很可惡或氣憤。他說才不會,但是也許姊姊會。(這種話居然會出自這麼小的孩子!有時孩子在家族治療中是最好的協同治療師。)我轉向艾莉森,問她是否覺得弟弟說得對,她說:「也許吧……有時是這樣。」我說,我害怕的時候,偶而也會顯得憤怒,但是當我不必那麼害怕時,那感覺真好。我說,有時談天和問問題能讓害怕的事變得比較不那麼可怕,我請艾莉森和布萊恩問有關我的糖尿病的任何問題。(基本上,我對糖尿病患比較會敞開心胸談自己的生病經驗。)他們全都搖頭,但艾莉森因而更願意談論她對糖尿病的感受。

艾莉森承認,不喜歡母親替她注射的方式。我問她,父親的技術是否好一點,她把大姆指朝下,表示父親的技術也很爛。大衛同意的笑一笑,他說,一碰到要替女兒注射胰島素就變得笨手笨腳。我很高興艾莉森有此埋怨,因為我想,她已經準備為自己的注射負更多的責任。琳達希望艾莉森能多說些,讓她知道該如何改善注射技巧,但我打斷她的話,將焦點放在艾莉森的批評,而不是如何改善琳達的注射技巧。

我告訴艾莉森,她覺得母親應該改進的想法可能是對的,但我認為這可能是琳達的極限了,艾莉森皺一皺眉頭。為了引發艾莉森的好勝心及獨立自主的需求,我說如果她願意自己打針的話,一定會比父母做得更好。我需要一個盟友配合,因此問布萊恩是不是也覺得姊姊有潛力,可以做得比父母更好?布萊恩點頭。我伸手去拿我那一隻巨大、可愛的填充玩具熊(這隻玩具熊和我一樣也戴了一個手圈註明他也得糖尿病)。我拿玩具熊示範注射技術(在史勒文醫生的診療室,我練習向橘子打針)。讓艾莉森看看我的注射速度有多快。(我承認我是在炫耀,但是能快速敏捷地為自己打針,讓我非常引以為傲。)我敢說,艾莉森必定對此印象深刻,因為她張大眼睛在看,布萊恩也瞪大眼睛,當我問他,要不要嘗試看看,他吃吃地笑,然後練習向玩具熊打針,顯然他也需要克服糖尿病。拒絕打針的艾莉森,則是認同玩具熊,擁抱著它。

她一面抱著玩具熊,一面埋怨說,她有多痛恨護士、營養師和新的醫生,因為他們叫她做許多事情。我解釋道,在我看來,她似乎不喜歡任何與糖尿病有關的人、事、物。她承認確實如此,繼續抱怨說:「甚至連吃東西都變得很無聊,因為他們一天要我吃六次東西。」我讓她知道,我完全可以體會,而且有時我也有同樣的想法。(我太了解了,有時即使不餓,為了避免低血糖,也不得不吃東西;有時如果血糖太高了,縱使餓得半死也不能吃東西。)

兩個星期之後,他們來接受第五次也是最後一次的諮商,這次是全家到齊,治療焦點放在家庭和社區資源上。我建議大衛和琳達參加專門為糖尿病童的父母籌辦的支持團體,也希望艾莉森多認識一些同年齡的病友,想安排她和我曾進行過家族治療的一位糖尿病少女見面。艾莉森的父母熱切回應這個邀請,但是艾莉森卻有所保留(但沒有斷然拒絕)。她說,不確定自己想不想見這位病友,需要考慮一下。我詢問艾莉森的父母對艾莉森的反應的想法,以暗示他們修正其最初的回應,他們聽懂我的弦外之音,於是向艾莉森保證,這件事由她做決定。

我們同時談到全家人的情緒,諸如誰還在氣憤、哀傷或懼怕。布萊恩問,我罹患糖尿病時有沒有哭。我說有,那時常常哭(我哭倒在父親的懷裡,試著鎮定自己的情緒),我父母也是這樣。我不記得弟弟和妹妹是否也跟著哭,我們沒有多談有關糖尿病的事情。(我想,我花了很多年的時間接受治療,才了解一切的事情。)這很難解釋,何況每個家庭都不一樣。我告訴布萊恩,他家很幸運,因為每一個人都願意說出對糖尿病的感受。布萊恩說,他在艾莉森面前吃甜食時,心裡就覺得很不自在。我問艾莉森是否知道弟弟這樣,她搖頭表示不知道。(我好奇我的弟弟妹妹在我面前吃甜食時,會有什麼感受。我從來沒有問,他們也從來都沒說。)我說,糖尿病對任何人而言都是難以承受的疾病,即使是沒有罹患的家人也會很難受。布萊恩說,他覺得艾莉森自己打針好勇敢,縱然他覺得向玩具熊打針很好玩,但絕不想對自己打針。我問他,還有什麼事情令他覺得很佩服或喜歡姊姊的。布萊恩說,他喜歡姊姊和他玩。接著我們討論全家每一個人欣賞其他人什麼地方,以及什麼樣的特質是大家覺得有意思的。

這樣的談話讓他們討論全家人該如何恢復正常生活,可以做哪些與糖尿病無關的活動,艾莉森馬上說:「絕對不是看治療師。」我同意,他們有許多比來看我更有趣的事情可以做,我說這是最後一次的諮商了。過去我們合作了一個半月,進行五次家庭諮商,工作算是告一個段落,但這個家庭與糖尿病搏鬥的生活才正要開始。

正在提交中...

正在提交中...